17일 경북 경주대 도서관 건물 1층에 있는 학술정보원의 출입문이 닫혀 있다. 도서검색 기기에는 ‘사용금지’ 안내문이 붙어 있다. 교육부로부터 재정 지원을 받지 못하는 이 학교는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행이 시작된 2020년부터 도서관 운영을 잠정 중단했다. 경주=김동주 기자 zoo@donga.com

17일 경북 경주대 도서관 건물 1층에 있는 학술정보원의 출입문이 닫혀 있다. 도서검색 기기에는 ‘사용금지’ 안내문이 붙어 있다. 교육부로부터 재정 지원을 받지 못하는 이 학교는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행이 시작된 2020년부터 도서관 운영을 잠정 중단했다. 경주=김동주 기자 zoo@donga.com우리나라 사립대와 국공립대의 연간 학생 1인당 교육비 격차가 약 495만 원까지 벌어진 것으로 나타났다. 특히 최근 4년 사이 이 격차가 300만 원 넘게 확대됐다. 학령인구 감소가 대학의 위기로 이어지는 가운데 국공립대보다 사립대가 더 큰 충격을 받고 있다는 분석이 나온다.

● 국공립대-사립대 교육비 격차 확대

22일 동아일보가 교육부 대학알리미 공시 자료를 분석한 결과 2021년 기준 학생 1인당 연간 교육비는 국공립대(2084만6000원)가 사립대(1589만9000원)보다 494만7000원 더 많았다. 2017년에는 국공립대가 1659만4000원, 사립대가 1494만1000원으로, 차이는 165만3000원이었다. 불과 4년 만에 격차가 329만4000원 더 늘어난 것. 학생 1인당 교육비는 대학의 지출 중 학교 운영 인건비, 시설비, 도서구입비, 기계기구매입비 등을 더해 재학생 수로 나눈 금액이다. 금액이 높을수록 대학이 학생의 교육에 투자를 많이 한다는 것을 뜻한다.

교육부에 따르면 2021년 기준 국내 전체 4년제 대학 194곳 중 사립대는 155곳, 국공립대는 37곳이다. 사립대, 즉 ‘사학’이 고등교육에서 국공립대보다 훨씬 더 많은 부분을 담당하고 있는 것이다. 사립대의 위기는 곧 고등교육의 위기로 번질 수 있다는 의미다.

한국대학교육협의회(대교협) 자체 자료에 따르면 2012년만 해도 사립대의 학생 1인당 연평균 교육비는 1221만 원으로 국공립대의 1142만7000원(서울대 인천대 제외)을 앞섰다. 하지만 2015년부터는 국공립대의 학생 1인당 교육비가 사립을 역전했고 최근에는 사립대가 국공립대를 따라가기 어려울 정도로 격차가 벌어지고 있다.

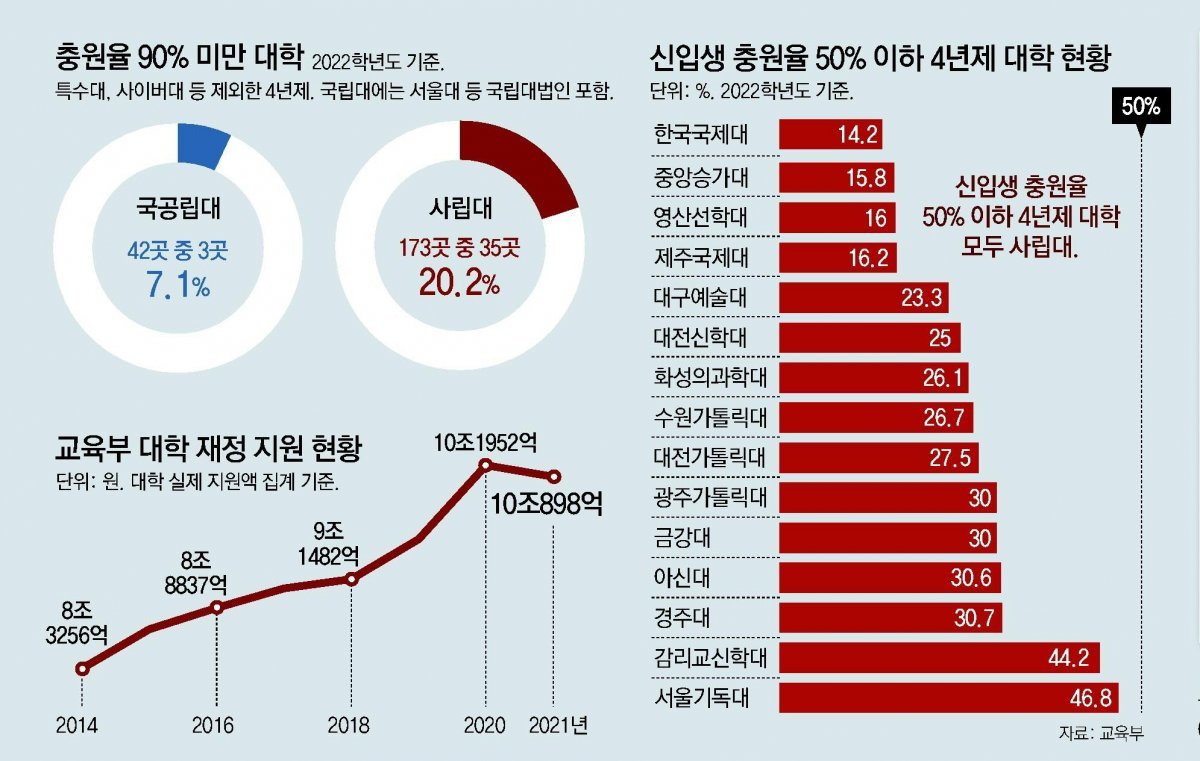

사립대는 대학 재정 수입을 등록금에, 국공립대는 정부 예산에 대부분 의존한다. 한국사학진흥재단의 ‘2022년 사립대학 재정통계’에 따르면 2021년 기준 전국 사립대의 수입 대비 등록금 의존율은 53.5%였다. 반면 국공립대의 의존율은 21.9%로 낮았다. 그런데 15년째 교육당국이 등록금을 동결시켰으니 사립대 위기가 곪아가고 있는 것이다. 교육부 분석 결과 2022학년 기준으로 국공립대 중 ‘충원율 90%’를 넘기지 못한 곳은 3곳에 불과했다. 반면 사립대는 35곳(특수대 사이버대 등 제외)에 달했다.

사립대들은 추가 재원을 마련하는 데에도 어려움을 겪고 있다. 추가 재원으로는 학교법인이 원활한 대학 운영을 위해 주는 법인전입금과 기부금이 대표적이다. 법인전입금이 전체 수입의 10%가 되지 않는 사립대가 2021년 기준 155곳 중 140곳에 달한다. 경북의 한 사립대 관계자는 “건물을 지어 임대 수익을 내려고 해도 지방이라 사람이 없어 공실이 되기 일쑤”라고 호소했다.

지방 사립대는 기부금 모금도 쉽지 않다. 수도권 사립대의 수입 대비 기부금 비율은 2.7%(2021년 기준)였지만 광역시를 제외한 지방은 1.3%에 불과했다. 충남의 한 대학 관계자는 “기업도 수도권 대학에 기부하는 경향이 있어 지방대는 기부금 유치가 매우 어렵다”고 말했다.

● 교육 여건 급속 악화… “알코올 솜도 아낀다”

“알코올 솜도 아껴 써야 해요. 이게 얼마 한다고….”

17일 기자가 경북 경주시 경주대에서 만난 간호학과 재학생 신아름(가명) 씨는 “언제 샀을지 모를 인체 더미(실습용 인형)는 낡아서 한쪽 팔이 빠지고 다리도 너덜거린다”고 말했다. 다른 학교 간호학과에 다니는 친구들은 학교에 있는 주사 실습 장비를 집에 빌려가 연습도 할 수 있지만, 이 학교에서는 그만한 장비가 없다. 학생들은 장비를 학교에 두고 서로 돌려가며 써야 한다.

경주대는 학생 감소와 재정 악화 등으로 2018년부터 교육부 ‘재정지원 제한대학’으로 분류됐다. ‘부실대’ 낙인이 찍힌 것. 경주대는 2022학년도 신입생 충원율이 30.7%에 그쳤다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 대유행 첫해인 2020년 이후로는 도서관 운영도 잠정 중단했다. 2층 문학자료실 등 일부 시설은 굳게 문이 잠겨 있었다. 재학생 이모 씨는 “책도 없고 시설도 으스스하다 보니 아무도 도서관에 안 간다”고 말했다.

학생식당 두 곳 중 한 곳은 폐업했다. 남은 한 곳도 오전 11시 반∼오후 1시, 하루에 1시간 반만 운영한다. 4학년 재학생은 “학생 대부분은 월요일이나 화요일에 수업을 듣고 수요일부터는 밖에서 아르바이트를 한다”며 한숨을 쉬었다.

교직원 임금은 약 40개월째 체불된 상태다. 대출을 받거나 적금을 깨 버티던 교수들은 학교를 떠나고 있다. 한 교수는 “죽지 못해 산다”고 했다. 경주대는 2018년 전임 교원이 84명이었지만 지난해에는 48명으로 줄었다. 당연히 수업의 질도 떨어지고 있다. 경주대에서 운영하는 교양 수업은 1, 2개뿐이다. 외국인 유학생도 줄어들고 있다. 경주대는 2018년 788명에 달하던 외국인 유학생이 지난해에는 124명으로 급감했다.

● 교수들 “내 과 없어져도 학교 생존이 우선”

이는 경주대만의 문제가 아니다. 전남 무안의 한 사립대는 올해 초 허위로 신입생을 충원해 국가 지원금을 받고 있다는 의혹으로 경찰 조사를 받았다. 학생이 없는데 충원율(80% 이상)을 기준으로 정부 지원금을 받다 보니 수치를 조작한 것이다.

일부 지방대는 생존을 위해 살길을 고민하고 있다. 경상국립대는 2021년 경상대와 경남과기대가 통합해 출범했다. 부산 동서대도 같은 재단에 속한 경남정보대, 부산디지털대와의 통합을 추진하고 있다. 학과가 없어지거나 줄어들면 자리를 위협받는 교수들도 ‘학교 전체의 생존’이라는 목표에 맞춰 어쩔 수 없이 변화를 받아들이고 있다. 경주대 A 교수는 “내가 속한 과가 폐과될 수도 있지만 학교가 살아야 학생들도 올 것 아니냐”고 말했다.

경주=조유라 기자 jyr0101@donga.com